【摘 要】荷花是圣洁清高的象征,它出淤泥而洁白无瑕,入心性而天然独味,极灵秀又兼纯洁谦虚,有“花中君子”之称,古往今来,一直是众多文人墨客笔下的精灵,是诗情画意中不可或缺的元素、创作题材。清代乾隆年间编纂的宫廷收藏目录《石渠宝笈·续编》首次将《出水芙蓉图》作者标注为吴炳,成为后世归名的主要文献来源。笔者以《出水芙蓉图》为例,分析宋代工笔花鸟在线条、构图、造型与设色方面的艺术特征,并探讨其时代影响。

【关键词】吴炳;南宋;出水芙蓉图;艺术特征

荷文化内涵

☆荷的象征与含义

荷花有着非常高洁的象征意义,它从淤泥中生长,而没有被污染;在清水中盛开,而不妖媚。荷花的花茎直耸挺拔,象征它宁折不屈的坚定品质,一直以来都是高洁的化身。佛教说“花开见佛性”,花开即指进修者达到一定的学识境界。喻人有了莲的心境,就会现出佛性。在修行中不断提高,金刚体会随之健壮,而其下的莲台会越长越大,待到成熟之时,金刚体就和肉身融合在一起,一些集大成者能够看到修行之人体内有两个身体。正是如此,在佛教中常用莲花来象征修佛。又因清廉和“青莲”同音,从荷花的生长习性能够看出,它们从不攀附其他植物,成熟时直挺坚毅,因而有着清廉的美誉。

☆荷艺术的起源与发展

在我国,荷花文化源远流长,博大精深。早在距今七千年前的河姆渡文化遗址中,就发现了荷花的花粉化石。作为世界上最古老的植物之一,纵观历史长河,荷花主题贯穿了古人的吃穿用度,由此可见人们对荷花的喜爱。

荷花作为中国艺术的经典物象,荷花,亦是莲花。例如在河南新郑就曾出土春秋时期的器皿莲鹤方壶, 以及汉代的画像砖《采莲》。

至隋唐之后,佛教逐渐盛行,而莲花与佛教更是有着紧密的联系,在各地寺庙内,莲花的形象随处可见。在大雄宝殿中,佛祖端坐在莲花宝座之上,眉眼间满是柔情,其余菩萨有的手执莲花,有的脚踏莲花,或做莲花手势等。

日月境迁,岁月荏苒。历经千百年的时间,荷逐渐显现出其意象的成熟。正是因为其这种自身的品质,深受古人与现代画家的喜爱,譬如宋代宫廷画院工笔荷花,元代王冕的水墨荷花,明清之际的八大山人以及近现代的张大千、齐白石等巨匠都用各自精湛的技法表现心中对荷花的情感,创作出了许多流传百世的经典佳作。

《出水芙蓉图》的时代背景

☆北宋院体画派的传承

北宋初期,手工业、农业等经济的发展,促进了国家经济的进步,出现繁荣景象,这也为艺术的发展提供了坚实的物质基础。山水画、花鸟画、人物画等都取得了巨大的进步,涌现了一批绘画大家,例如李成、范宽等。花鸟画方面继承“黄徐”二家,富丽堂皇,精勾细描。在帝王的推崇下,翰林院的建立及发展突飞猛进,促使宋代的花鸟画达到巅峰,而后将宋代翰林院及其后宫廷画家比较工整细致的一类绘画称为“院体”。又因其处于宫廷之中,以迎合帝王需要为主,因此题材大多为花鸟、人物、山水、宫廷生活及宗教内容,其表现精工细丽,设色浓重典雅,反映出宋代宫廷贵族的审美特征。在吴炳的《出水芙蓉图》中,荷花花瓣、荷叶以及根茎呈现端庄淡雅的韵味,其生动的造型和色彩搭配浑然天成,既是对“院体”画派艺术特色的继承,又在黄筌、徐熙的基础上创出一种清雅疏秀的风格。

☆黄家体制的突破

宋代是中国花鸟画空前发展的重要阶段,同时也取得了巨大的艺术成就,尤其在宫廷贵族美术中占据极高地位。社会中上层注重强调用色的华丽和技艺的精巧,也促进了花鸟画的活跃,涌现出大量具有高超技艺的花鸟名家,如崔白、李迪等在艺术造诣上各有所长。

北宋初期,花鸟画大家黄筌之子黄居寀擅画花鸟草虫,用笔劲挺稳健,线条轻柔细腻,完美继承了其父黄筌“黄家富贵”的艺术风格。《益州名画录》中描述黄居寀“画艺敏赡,不让于父”。《宣和画谱》中说“筌以画得名,居寀遂能世其家,作花竹翎毛,妙得天真”。黄家画法尤在设色方面有一行自身风格,不似鲜艳却更显生机,不似简易而又显华贵。在作画技法方面,黄家画法主张墨色相交,线色相融,几乎不见轮廓线条,淡墨轻色。北宋沈括《梦溪笔谈》中记录:“诸黄画花,妙在傅色,用笔极新细,殆不见墨迹,但以轻色染成,谓之写生。 ”

以黄筌、黄居寀为代表的黄派,涵盖了晚唐、五代、宋初时中原蜀地的画风,成为“院体”花鸟画的典型风格。以宫廷生活为主,华贵风格为代表,引领中国花鸟画迈出一大步。处于南宋时期的吴炳也受到黄家影响颇多,作画风格也折射出黄家体制的影子,在画面饱满干练的同时更加丰盈和谐,颇有意境。

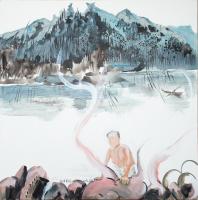

《出水芙蓉图》的艺术特色

☆折枝构图的精巧

《出水芙蓉图》的布局采用“折枝”绘法,取一花两叶置于画面中心,虽只有区区一朵,但画家将细节描绘得淋漓尽致。主体的圆形荷花与背景的方形荷叶形成对比,中国自古就有“天圆地方”的说法,吴炳如此巧妙的艺术构思,也反映出我国传统文化思想深入人心。

花朵造型大体分为三组,每一片花瓣造型各异,疏密的构图使画面有一股无形的生命力在映射,荷花中心花蕊的表现极其大胆,吴炳丰富和夸张了其造型和动势,呈现十分饱满的艺术效果。花朵由花茎支撑,虽短小,但其在画面整体布局中占据着核心地位,是重中之重。虚实轻重的差别,使平面形象越发生动,仿佛根茎带动花朵在摇摆。荷叶的描绘与荷花形象相配合,动势走向抑扬顿挫,使画面似有流动的音律在跳动,有种空灵静谧之美。画面中只有荷花是完整展现,荷叶造型的衬托扩展了画面意境,有舒卷含收也有张扬走势,尤其最近的那朵荷叶冲出画面,在整合与残缺中找到平衡。画面虽小,但花与叶的交错、摩擦,产生一种别样的韵味。作品上方的空白设计与下方的紧密创作形成一种特殊而巧妙的视觉张力,令欣赏者体会到感官的放松,仿佛置身于荷花池中,花香沁人心脾。

☆造型表现的严谨

宋代时期行笔的技艺逐渐成熟,书体种类达到高峰,艺术大家层出不穷。因此,宋朝时期的工笔画尤为注重线条的勾勒与刻画,在勾线方式上是书法行笔,笔法中有书法技巧的影子,二者相辅相成。在一幅作品中,每一根线条的表现将直接关乎作品的好坏。在吴炳的《出水芙蓉图》中,画家将线条描绘细如丝线,柔而强劲,软而有度,缓急有别,变幻无穷。例如荷花的花瓣采用“工笔重彩”画法,画家在塑造时手法更加轻松,呈现出饱满生动的形象,所勾线条也是虚实相生,错落有致。同时,画家在荷叶的表现上也是十分精巧,周边凸起,中间凹陷,荷叶脉络采用双勾画法,依照自然规律,延展程度依荷花走势而行,规整而不刻板,灵活而不随意,整体造型栩栩如生,层次分明。叶边、叶柄等部位则是用重墨勾画,突出实物自身的存在感和力量感,边角尽处的微妙处理尽显画家高超的技艺。由此看出,画家对于作品的塑造始终保持着严谨认真的态度,从而创作出如此传神灵动的荷花造型。

☆红绿设色的雅致

古人曾说“花鸟取情”。其中“情”在创作中是最难把握的,不仅要求造型精确,还要注重情感表达,最后再看作品的完整性,这也是宋代花鸟的巨大进步。在吴炳的《出水芙蓉图》中,画家正是将自己的真情实感投入绘画创作当中,尤其在设色搭配的技巧中,画家在晕染过程中使用了许多曙红和花青一类的植物颜料,并搭配使用多种矿物质颜料,提升画面质感,丰富静态层次。红绿设色的搭配既是对荷花本色的呈现,又使画面丰富柔和而有质感。在古代,由于绢本为底作画较多,而晕染的方法又能够保留其原有的细腻和色彩的沉淀,古人凭借非凡智慧,以精妙手法妥善留存了作品的完整风貌。吴炳在创作中利用晕染法将荷花的形态活灵活现,正因为不断变通技法,颜色的呈现才会更加生动传神,给我们留下了不朽的千古佳作。宋代众多画家都能够很好把握晕染的尺度,正是在色彩的烘托下,宋朝的工笔花鸟画富贵艳丽而不妖娆媚俗,加以构图造型等方面的融入,既还原实物真实性,也保留自身的形式美。

吴炳工笔花鸟对后人创作的启示

吴炳工笔花鸟画对事物真实性的表现仍对现代工笔花鸟画产生着深远的影响。写实是花鸟画创作的重中之重,在当代工笔花鸟创作中,画家依旧遵循自然规律,突出表现画面写实特点。当代花鸟画家在遵循画面写实性的前提下推陈出新,作品呈现出真实景象和生动情感。画家在悉心研习古人画作的基础上,融入自身独到见解,逐步雕琢出别具一格的个人风格。

中国工笔花鸟画在经过数千年的传承后,逐渐形成了自己独有的艺术语言和创作风格。宋代花鸟画不但重视造型,更注重气韵,强调形神兼备,吴炳在画中的意境多体现在画面的空白处。笪重光曾说过“虚实相生,无画处皆成妙境”,画面中空白之处不仅烘托了虚无的氛围,还可以延伸画面空间,引人无限遐想。

吴炳的工笔画在当代来看仍具有高超的技术水准,值得后人深入学习和领悟。从古至今,荷花作为一种水生植物,非常符合中国人民传统的审美倾向,花瓣白粉交加,与墨绿色的荷叶交相辉映。值得一提的是,其在宗教文化、民俗传统、人文艺术等方面也都备受推崇。

在中国画的发展过程当中,南宋时期的绘画占有较高的地位。本次研究以南宋吴炳《出水芙蓉图》为例,从创作背景、绘画技法、设色表现、意蕴内涵等多方面进行探索,深刻把握画家的思想情感、用笔用色。中国画是中华优秀传统文化的宝藏,不同时期有独特艺术风格,各阶段在艺术发展史里承上启下,不可或缺。步入现当代,艺术文化需持续发展。我们既要研习古人的精湛技法,又要在作品呈现中融入时代新元素,紧跟时代潮流,以此推动中华优秀传统文化更好地传承与发展。

参考文献:

[1](宋)黄休复.益州名画录[M]北京:人民美术出版社,1964.05.

[2] 俞剑华注.宣和画谱[M].北京:人民美术出版社,2017.11.

[3](北宋)沈括著;包亦心编译.梦溪笔谈[M].沈阳:万卷出版公司,2019.03.

[4](宋)程颢(宋)程颐著;陈京伟笺证.河南程氏遗书[M].济南:山东人民出版社,2020.

[5](清) 笪重光著;关和璋译解;薛永年校订. 画筌[M].北京:人民美术出版社,2018.06.

[6] 武萌萌.工笔荷塘系列创作研究[D].新疆维吾尔自治区:新疆师范大学.2016.

[7] 张坤.《清苑系列》—浅谈工笔荷花创作[D].兰州:西北师范大学.2015.

[8] 田芷萍.《秋·瑟》的创作报告[D].长沙:湖南师范大学.2017.

(作者系郑州大学美术学院2024级艺术学硕士研究生)